Los investigadores reconstruyen el hundimiento de dos galeones de Felipe V en el Caribe y hallan 45.000 objetos que se expondrán en República Dominicana

Aquella medianoche del 24 de agosto de 1724, Antonia Franco, de 30 años, y sus cuatro hermanas besaban obsesivamente la cruz de Caravaca -la única que protege frente a las tempestades marinas-, decenas de niños aterrorizados lloraban agarrados a las piernas de sus madres, los dominicos y el inquisidor rogaban una y otra vez a Dios y los marineros ponían en marcha las inútiles bombas de achique para impedir que las dos gigantescas naves reales terminasen en el fondo del Caribe. Pero nada de eso fue suficiente, y la flota que el rey Felipe V había enviado a México con 360 toneladas de mercurio y 1.200 personas desaparecería bajo las aguas antes del amanecer. Un error en las previsiones del comandante provocó que los galeones Tolosa y el Nuestra Señora de Guadalupe naufragasen entre inmensas olas provocadas por el fuerte viento norte, causando la muerte a 680 españoles, pero dejando para la historia una imagen perfecta -congelada en las calientes aguas de la República Dominicana-, de la vida en España en el siglo XVIII.

Tras casi 25 años de trabajo, Carlos León Amores, arqueólogo subacuático y director del Proyecto Galeones de Azogue, ha conseguido reconstruir aquella trágica aventura, que incluye la increíble marcha de más de 300 supervivientes descalzos cruzando durante 26 días la isla con el fin de recabar ayuda y socorrer a los cientos de heridos y niños que habían quedado en la playa, aunque este acto heroico nunca haya protagonizado ninguna película de Hollywood. En breve, estas historias y los 45.000 objetos encontrados formarán la colección principal del futuro Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo (República Dominicana).

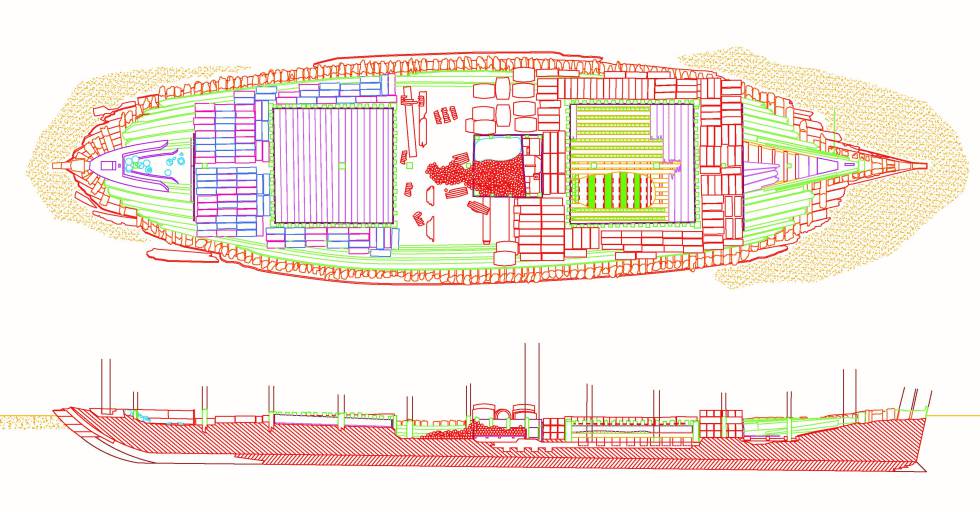

Estaba escrito y rubricado por los marinos españoles desde hacía, al menos, dos siglos: no se debe atravesar el Caribe entre mayo y octubre porque las tormentas convierten en papel las naves más poderosas. Sin embargo, el jefe de la flota, Baltasar Guevara y Vinuesa, no lo tuvo en cuenta y pagó por ello con su vida. Aquel madrileño de la calle del Pozo hizo partir de Cádiz el 13 de julio a aquellas dos moles de madera que el capitán de navío en la reserva Marcelino González Fernández define hoy en día “como auténticas ciudades flotantes del siglo XVIII”. El militar recuerda que podían mover hasta 2.500 toneladas e ir dotadas de 112 cañones cada una. “Eran los verdaderos reyes de los mares”. Además, su exterior se cuidaba mucho. «Eran unas naves bellísimas», rememora.

Los dos buques tenían como destino Veracruz (México), pero antes de partir se dividieron el cargamento de mercurio de Almadén. Este resultaba imprescindible para tratar la plata arrancada de las minas americanas y convertirla en preciados escudos y reales españoles y que servían de moneda de cambio internacional. A la vuelta del viaje, los mastodontes del mar llenarían sus bodegas con las monedas recién acuñadas en las cecas mexicanas, además de materias primas de las Indias.

Pero dada su enorme capacidad de carga, la flota estaba capacitada para transportar una impedimenta mucho mayor: un gran cargamento de clavos (275 cajas procedentes de Guipúzcoa y Vizcaya), y con destino el astillero de La Habana, 675 barriles de vino y aguardiente, más de 2.000 botijas de aceite y hasta una impresionante colección de 600 vasos y jarras de vidrio que los arqueólogos han descubierto ahora que iban de contrabando. Su dueño no quería pagar los impuestos reales. La investigadora Paloma Pastor, del Museo Termológico del Vidrio, admite que las pruebas en laboratorio no han podido determinar aún si la colección procede de Bohemia o de la desparecida fábrica de Nuevo Baztán (en Madrid).

Pero además, los buques transportaban centenares de marineros, soldados, artilleros, familias completas, comerciantes, frailes y artesanos… Cada colectivo ocupaba una parte muy concreta de los dos barcos. Las investigaciones han determinado que los personajes pudientes iban a bordo del Tolosa (en su yacimiento se han hallado los preciados escudos de oro), mientras que el Guadalupe cargaba con gente de menor poder adquisitivo (los que solo podían gastar reales de plata). El capitán y sus oficiales se alojaban en la popa y los pasajeros se acomodaban, siempre que no hubiese batalla con el pirata, en el espacio existente entre cañón y cañón. “Cada rincón se aprovechaba al máximo”, insiste González Fernández. “Los pasajeros iban colgados en los coys [especies de hamacas] y tenían sus propios váteres, conocidos como jardines porque había que perfumarlos con flores y plantas”, se ríe.

A mediados de los años 70 del siglo pasado, pescadores de la localidad dominicana de Miches, donde se hundió el Guadalupe, comenzaron a recuperar numerosos objetos del naufragio. El Gobierno de República Dominicana tomó cartas en el asunto y desenterró bastantes cañones. Pero el cazatesoros Tracy Bowden conoció la noticia y propuso un acuerdo al Gobierno insular: él, que tenía la tecnología adecuada, recuperaría el cargamento a cambio del 50% de todo. Bowden, para desenterrar las monedas, metía dentro del agua una especie de turbinas que levantaban el fondo. Recuperó miles y las estuvo vendiendo durante años.

En 1994, el Gobierno dominicano puso en marcha el llamado Proyecto Galeones de Azogue para recuperar ambos yacimientos. El equipo que encabeza Carlos León Amores lleva ya 24 años trabajando en él junto con especialistas y técnicos dominicanos (Cruz Apestegui Cardenal, Manu Izaguirre Lacoste, Pedro J. Borrell, Francis Soto, Alejandro Selmi y Jorge Pla). Lo primero que hicieron fue delimitar los pecios e intentar “colocar en su lugar original» –Bowden había hecho un estropicio- los 45.000 objetos hallados bajo las aguas, contando los cientos de miles de clavos hallados como un único objeto, por ejemplo.

“Las investigaciones, que han incluido revisar miles de documentos en los archivos históricos, permiten reconstruir a la perfección aquellos hechos, ya que hemos encontrado desde el listado de pasajeros, los expedientes de los cargamentos o las declaraciones de los supervivientes”, señala León Amores. “Podemos definir cómo eran aquellos barcos, que fueron encontrados, por cierto, a 2,5 kilómetros de distancia entre ellos”, declara este especialista que ha tenido que ir, en ocasiones, escoltado para evitar las agresiones de los cazatesoros. “Saben a qué nos dedicamos y eso tiene un precio”, bromea.

¿Y qué pasó con los 300 que cruzaron la isla durante 26 días y recorrieron 375 kilómetros descalzos y comiendo iguanas y caracoles? Pues se encontraron con el pescador Bernardino Cotes, que les dejó «tocino, queso y pan», y que se dirigió, con su pequeña barca, a Santo Domingo a pedir ayuda. Les rescataron.

¿Y con los 250 pasajeros heridos del Guadalupe que terminaron en la playa? Francisco Barrero Peláez, uno de los testigos, lo cuenta: en el Tolosa todo habían muerto menos nueve, por lo que lo que nadie vendría a rescatarlos. Los supervivientes, tras caminar siete días, se encontraron con hombres a caballo. Creyeron que eran piratas o franceses. Con las pocas fuerzas que les quedaban, se prepararon para la batalla. Los jinetes, también. Los náufragos adultos delante, los niños detrás. Cargaron sus escasas armas y se dispusieron a morir. Pero se equivocaron: se habían topado con españoles. Las lágrimas de alegría duraron hasta que llegaron a Santo Domingo, incluidas las de Gabriel de Mendinueta, el capitán vasco de Fuenterrabía que sustituyó al mando a Guevara tras morir este ahogado. Un héroe sin película.

Cinco hermanas y el reloj del obispo

Los investigadores encontraron en archivos históricos de España y América abundante documentación que les ha permitido reconstruir detalles de la vida cotidiana de los españoles de aquella época, incluidas cartas dirigidas a los pasajeros. Como una firmada en Oaxaca (México) por José Rodríguez Franco, que invita a sus cinco sobrinas a vivir con él porque habían quedado huérfanas y no tenían sustento posible. Por eso, y buscando un futuro, las cinco hermanas Franco se embarcaron, pero nunca llegaron a su destino.

María de los Ángeles Granados Ortega, del Museo Arqueológico Nacional, ha estudiado las pertenencias halladas bajo el mar, cientos de medallas religiosas, joyas, anillos, pendientes, relojes de bolsillo, lazos de pescuezo de oro, hábitos o cruces. Además de la valiosa maquinaria de un reloj fabricado en Londres por J. Windmills, la marca más prestigiosa del momento. El reloj era de péndulo de doble cuerda y era un regalo para el obispo de Puebla, avanza la experta, que desvela también el hallazgo de cruces de Caravaca (se llevaban para evitar las tormentas) o el hábito (insignia de orden militar) que pertenecía a un integrante de la Santa Inquisición.

Fuente ABC